新しい家族の誕生を期待する一方で、出産後の育児や家族生活に不安を感じることもあると思います。

特に、第1子の妊娠で初めての子育てに臨む場合、自分一人で考えても解決策が見えないことが多いのではないでしょうか。

さらに、共働き夫婦のご家庭の場合、家事育児と仕事を両立せざるを得ず、ただでさえ仕事で忙しいのに、それに家事育児が加わると果たしてうまくできるかどうか、心配になるものです。

また、すでに子育てをされている方の中には、ワーママさんを中心にワンオペ育児状態に陥っている方もいるかと思います。

私は、共働き家庭のご夫婦やワーママさんからキャリア相談を受けることがあるのですが、その中でも特に多い相談内容は、家事・育児と仕事の両立やワンオペ子育てに関することです。

そこで今回は、子育てや家事育児について一人で悩んだり抱え込んだりしがちな方に、6か月の男性育休を取得したキャリアコンサルタントが、困難を乗り切るための解決策をご紹介しますので、よかったら参考にしてみてください。

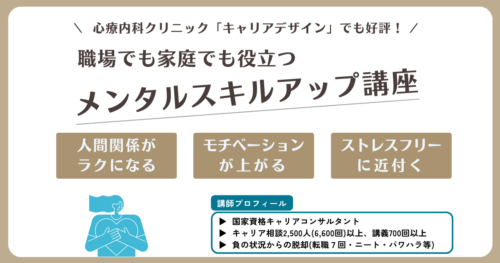

筆者「キャリアリカバー®」プロフィール

- 国家資格キャリアコンサルタント(登録番号16062528)

- ”人生が変わる”キャリア相談(キャリア相談実績:2,400人以上・6,300回以上)

企業・学校・転職エージェント・心療内科クリニック等 - 個人・法人向けセミナー・講義実績600回以上

企業・学校・心療内科クリニック・就労支援機関 - 心療内科クリニック「キャリアデザイン」講師&「キャリアコンサルタント」

復職や就職に向けたプログラム(メンタルケア、自己肯定感向上、ブラック企業回避術など) - 数多くの失敗や負の経験からの脱却

転職7回・ニート2年・被パワハラ・事業縮小による解雇等 - ワークライフバランス重視

6か月間の男性育休取得、共働き家事育児、家事は料理を担当。遊びもゲームもブランクもキャリア♪

ワンオペ育児&子育て状態から抜け出すためのポイント

自分から相手に伝えないと、相手には伝わらない

仕事や家事育児の両立やワンオペ子育ての問題を抱えている方は、自分一人だけで仕事や家事育児を頑張ってしまい、辛い状況にもかかわらず、誰にも相談しない傾向があります。

この場合、周囲の目からは、当事者がテキパキと活動的に動いている姿だけが映っていて、当事者が困っているように見られないことがあります。

しかし、当事者からすると、心が疲弊した状態で頑張り続けているので、やがて心も体も大きなダメージを負う可能性が高くなってしまいます。

「自分がこんなに頑張っているんだから声をかけてよ。サポートしてよ。」と思うものの、言葉に出していないので、残念ながら相手には伝わっていないことが多いのです。

また、相手には何となく困っている感が伝わっているものの、当事者からの具体的な相談がないのでサポートしなくても大丈夫なのかな、とか、余計なおせっかいかな、なんて思われることで、サポートを受ける機会を失ってしまうこともあります。

このような時は、自分から相手に相談を持ち掛けるなどして、「私は困っている」というメッセージを伝えるとよいでしょう。

すると、相談を受けた相手からは「えっ、そうだったの。全然そんな風に見えなかった」とか「困っているように見えたんだけど、おせっかいかなと思って。相談してもらえてよかった」などのリアクションがあったりします。

自分と家族の安定を最優先に、まずは夫婦で話し合う

家事育児や子育てに対して不安がある場合、まずは、一番身近にいるパートナーとしっかりと話し合ってみましょう。

共働き家庭の場合であっても、収入の多い側が家事育児に消極的になり、そのパートナーも致し方なしと自分一人で家事育児を抱え込む傾向があるようです。

しかし、そのままの状態でいると、自分自身が疲弊し有償の仕事にも影響を及ぼすことになり、世帯収入にも影響が出てくる可能性もあります。

さらに、相談しないで問題を抱え込んだままにしておくと、いざという時に「なんでもっと早く相談してくれなかったの?」と批判を浴び、夫婦関係の悪化にもなりかねません。

パートナーとの関係性や価値観にもよりますが、たとえば「このままだと自分の健康面に影響が出る→そうなると世帯収入にも影響が出る→だから少し家事育児を手伝ってほしい」のように、パートナーの視点にも立ち、相談を持ち掛けても良いかと思います。

また、男性は男性視点、女性は女性視点で考えがちなので、違う視点を持った人の意見を聞くことで、自分では思いつかない良いアイデアを得られる可能性があります。

言い辛いこともあるでしょうが、自分の健康面や家族の安定面を最優先に、まずは夫婦でしっかりと話し合いましょう。

パートナー以外の人や支援機関にも相談する

しかし、夫婦間の話し合いだけでは解決せず、夫婦ともに悶々と悩んでしまうこともあるでしょう。

また、夫婦の置かれている状況や価値観の相違から、お互いに理解を得られなくなることもあるかと思います。

そのような場合、知り合いの先輩パパママや親から家事育児体験談を聞いたり、意見をもらったりすることも大変有効です。

中には、身近に相談できるパパママがいない状況に置かれている方もいたり、身近な人に相談することを躊躇する人もいるかと思います。

そのような時には、公的の支援機関で相談することも一つの方法です。

たとえば、検索サイトで「子育て支援+お住まいの自治体名」で検索をかけると、公的機関の子育て支援情報をチェックすることができます。

東京都にお住まいの方は、東京都福祉保健局のホームページでも子育て支援情報一覧を閲覧できます。

インターネットやSNSなどの子育てに関する記事も参考にする

インターネットやツイッター、インスタグラム、noteなどのSNSにも子育てに関する記事がたくさん掲載されています。

出産を控えている方も子育て中の方も、誕生後や子供の成長に備えて、どのようなものをどれくらい準備すればよいか、思い巡らせていることと思います。

たとえば、おもちゃ一つとっても、子どもの月齢や発達によって遊び方が変わってくるので、その都度おもちゃを購入するのも大変という方もいらっしゃるかと思います。

そのような時には、

子育て便利グッズが揃う【Hariti】のように、買い物の負担を軽減するのも一つの方法です。

また、子育て体験談は、ご本人の具体的な体験をもとに書かれていますので、自分のケースに近いものを探すことで、具体的な解決策を見出すヒントにつながります。

私自身の育休体験を綴った「キャリアコンサルタントの男性育休体験談」の記事もよかったら参考にしてみてください。

家事代行サービスを活用する

子どものいる共働き家庭の場合、仕事のある日はお互いに忙しく、プライベートは子どもとの関わりで忙しく、家事や育児の時間を確保できないことがあります。

ハウスクリーニングやエアコンクリーニングはプロにおまかせ!【ユアマイスター】海外では、ハウスキーパーの雇用が当たり前のような国もありますが、日本ではまだ浸透されていないのが現状です。

負い目を感じる方は、季節の変わり目や年末の大掃除時期など、年に数回活用しても罰は当たらないかと思います。

家事育児や子育てについて相談する3つのメリット

家事育児経験者から貴重な情報を得られる

先輩パパママや親に家事育児の体験談を聞くメリットは、私たちよりも家事育児経験が豊富な点にあります。

すでに未来を経験している方々の家事育児の課題や解決策を事前に聞いておくと、私たち家族が将来同様のシーンに対峙した時に、課題を乗り越えるための選択肢が増えます。

また、長期間にわたり自分自身を育ててくれた親からの助言は大変参考になります。

世代間のギャップはあるものの、先人の知恵を学ぶことは大きな助けとなります。

ただ、自分の親に聞くのが恥ずかしい場合もあるかもしれません。そんな時は、パートナーの親に話を聞いてみるのもよいでしょう。

私も自分の親に相談するのは正直恥ずかしかったですが、人生の先輩からの助言は参考になりましたし、後の子育て生活で役に立ちました。

自分たちだけで考えず、他の人からのコメントを参考にすることで、客観的に判断できるようになります。

自分の置かれている状況が相手に伝わり、具体的な援助が得られる

夫婦の置かれている状況などが知り合いや親に伝わることで、いざというときに援助を得られる可能性があります。

私たちの場合は、それぞれの親とのコミュニケーションの過程で、色々な子育てグッズやおむつなどを援助してもらいました。

特に誕生後はおむつの出費がかさみましたので、これは助かりました。

援助したい側としては、援助したくても相手の何が困っているか分からないと援助できません。

初めから援助してもらう目的で話すのは、相手のプレッシャーとなったり不快感を与えることも考えられますが、過度に援助を期待せず困りごとを相談するという伝え方であれば、身近な人の多くは好意的に聞いてくれるのではないでしょうか。

相談すること自体がストレスの発散になる

相談すること自体がストレスの発散にもなります。

相手の家族と自分の家族は置かれている状況や家族の価値観が異なるので、具体的な解決策を得られないこともあるでしょう。

しかし、自分の置かれている状況をただ話すだけでもストレスの緩和につながりますし、語ることで自己解決することも多々あります。

相談者のお話を聞いて共感したり、要約して整理したり、気持ちをくみ上げたりすることで、相談者の気持ちが安定したり、問題解決に向けて行動を起こせるようになったりすることが多々ありました。

これをカタルシス効果といいます。

そのような効果も期待できますので、話を聞いてくれそうな方がいれば、どのような人に相談しても損はないと思います。

また、公的機関や私が携わっている家事育児の問題も解決するキャリアカウンセリングなどでは、第三者的立場から話を聞いてもらえ、助言を受けられるメリットもあります。

相談することは「負け」ではなく、むしろスキル

相談という行動は「自分一人で解決できないダメな人」と思われてしまうなど、マイナスなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

しかし、相談することは決してダメなことではありません。

仕事にも報連相とあるように、相談という行動はチームプレイには欠かせないもので、問題解決のためのスキルでもあります。

一人で悩みを抱えず身近な人や支援機関に相談することで、家族というチームを安定させるとともに、家事育児や子育てスキルの向上にもつながります。

「相談という行動はメリットが沢山ある」と受け止めていただき、一歩踏み出せるようになることを願っています。

まとめ

- 昨今は共働き世帯中心のため夫婦で家事育児を協力する時代

- 一人で悩まず、体調が悪化する前にまずは身近な人に相談する

- 支援機関などにも相談してみると、有益な解決策が得られることもある

- 「相談することは負けではなくスキルである」という考えを持つ

なお、本サイト運営のキャリアリカバーでは、共働きの家事育児や育休取得に関する問題でお悩みの方を対象に、夫婦共働きの仕事と子育ての両立に関するキャリアカウンセリングを行っていますので、関心のある方は、キャリアリカバー®のホームページもご覧ください。